/Activités humaines/Pollution

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

status

Scale

-

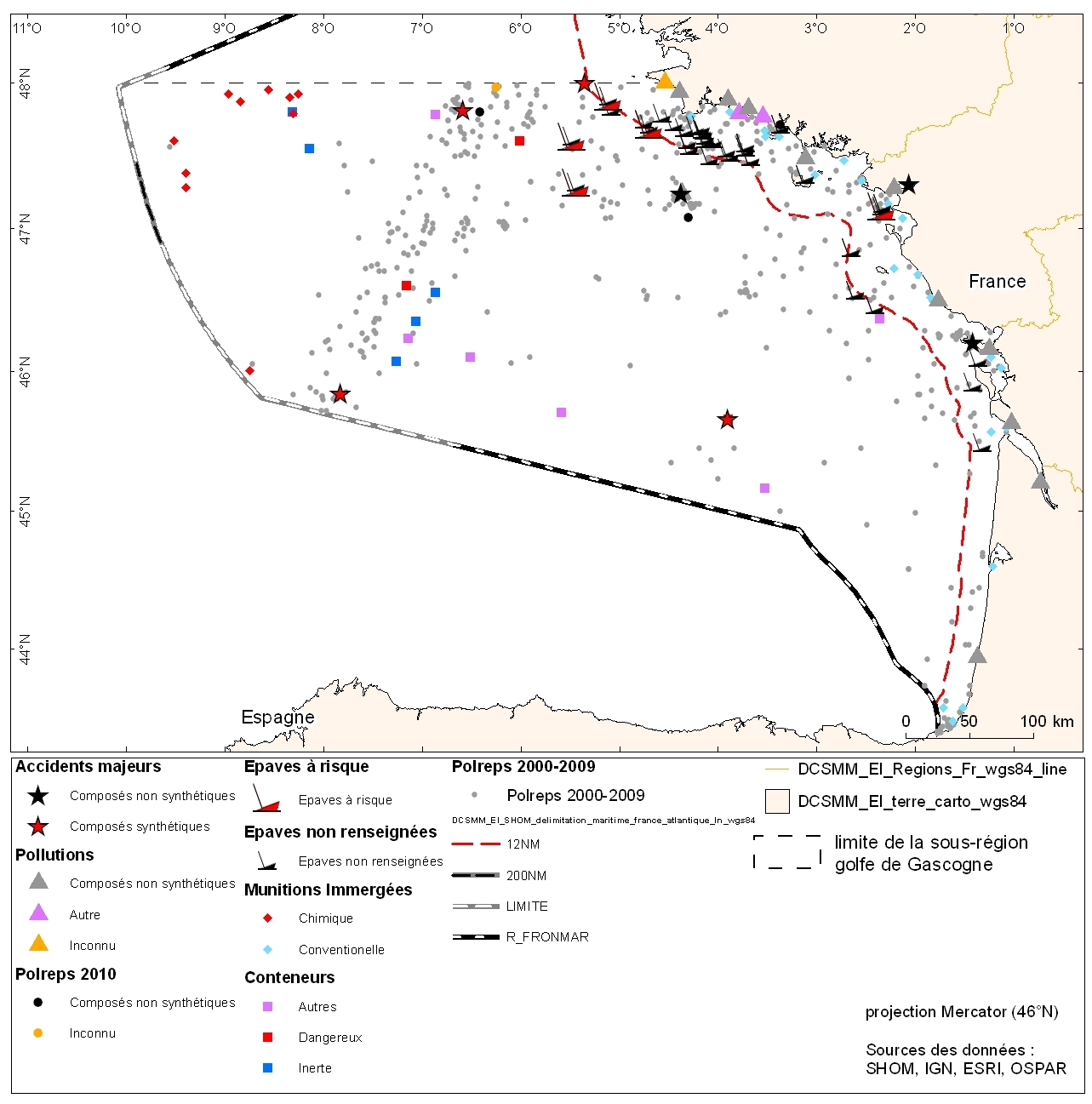

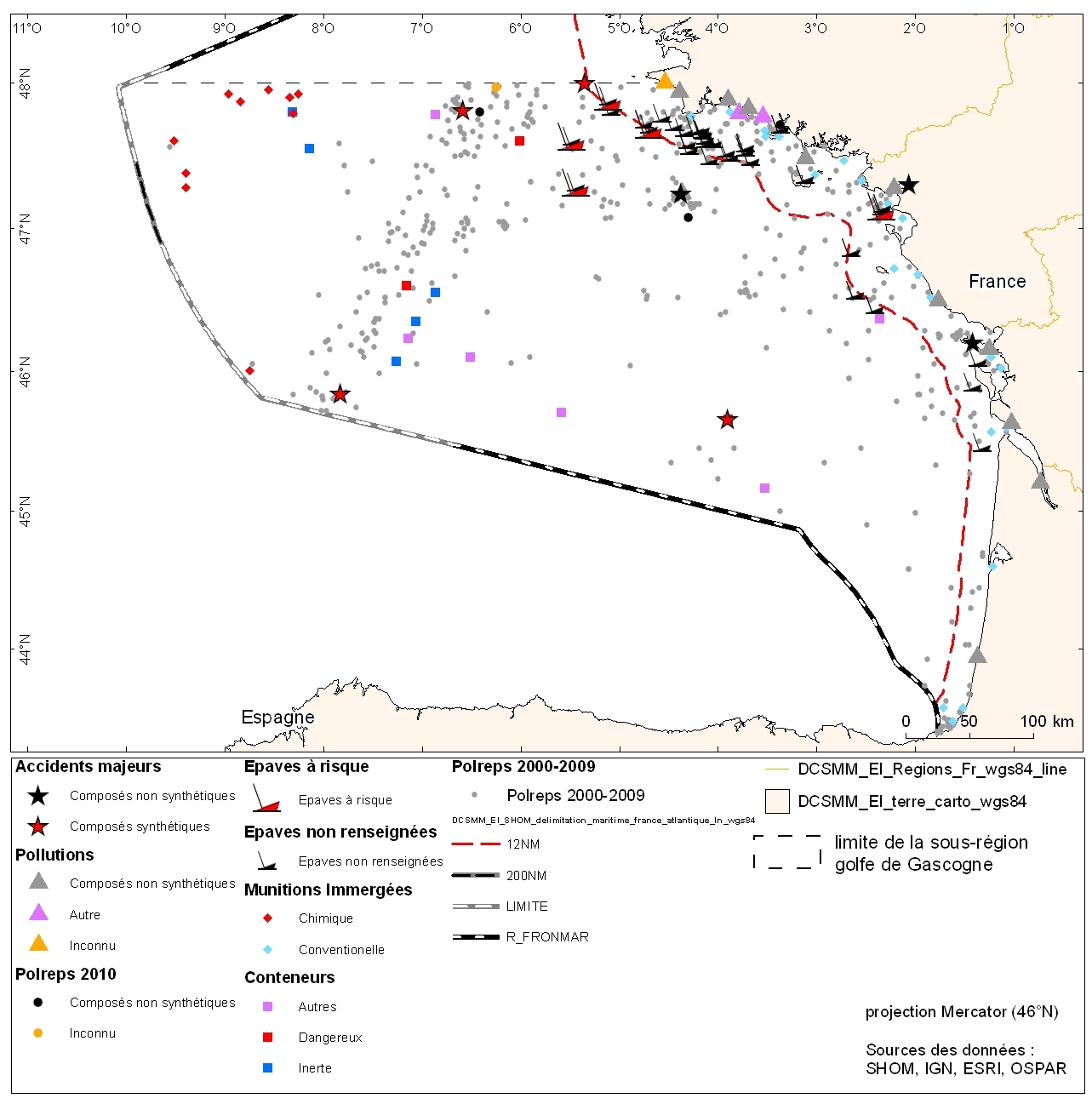

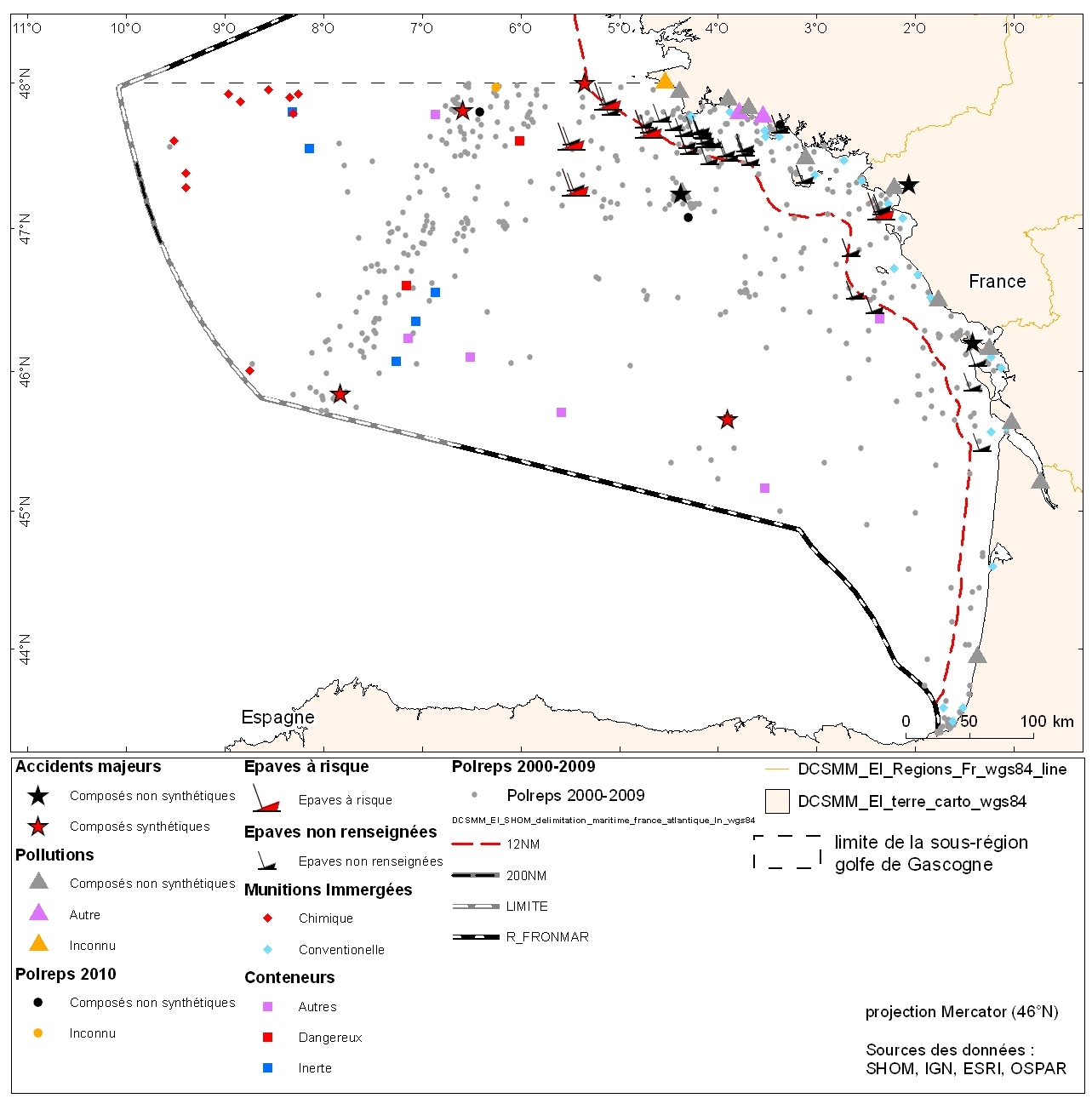

Pollution Report, signalant les rejets illicites, issus de la base de données polreps du Cedre, situés dans les sous régions marines DCSMM Manche mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de Gascogne et Méditerannée occidentale.

-

Pollution Report issus du site Internet Traffic 2000, situés dans les sous régions marines DCSMM Manche mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de Gascogne et Méditerannée occidentale.

-

Conteneurs perdus en mer dans les sous-régions marines golfe de Gascogne, mers celtiques et Manche mer du Nord.

-

Le descripteur 10 de la DCSMM correspond aux propriétés et quantités de déchets marins pouvant avoir des effets sur l’environnement marin et côtier. Un des critères de définition du bon état écologique pour ce descripteur sont la composition, la quantité et la distribution spatiale des micro-déchets sur les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins (D10C2). Un des indicateurs pour ce critère sont les micro-déchets flottants. Le bon état écologique est défini comme une baisse significative des quantités de déchets. L'unité marine de reportage de ce descripteur est la sous-région marine. L'unité de mesure pour la densité de microplastiques est le nombre d'unités de micro-déchets flottants par hectare. Pour l'évaluation 2018, le bon état écologique de cet indicateur est atteint pour la sous-région marine Méditerranée Occidentale et n'est pas atteint pour la sous-région marine Golfe de Gascogne. Pour les sous-régions marines Manche - mer du Nord et mer Celtique, le bon état écologique n'a pu être évalué par manque de données.

-

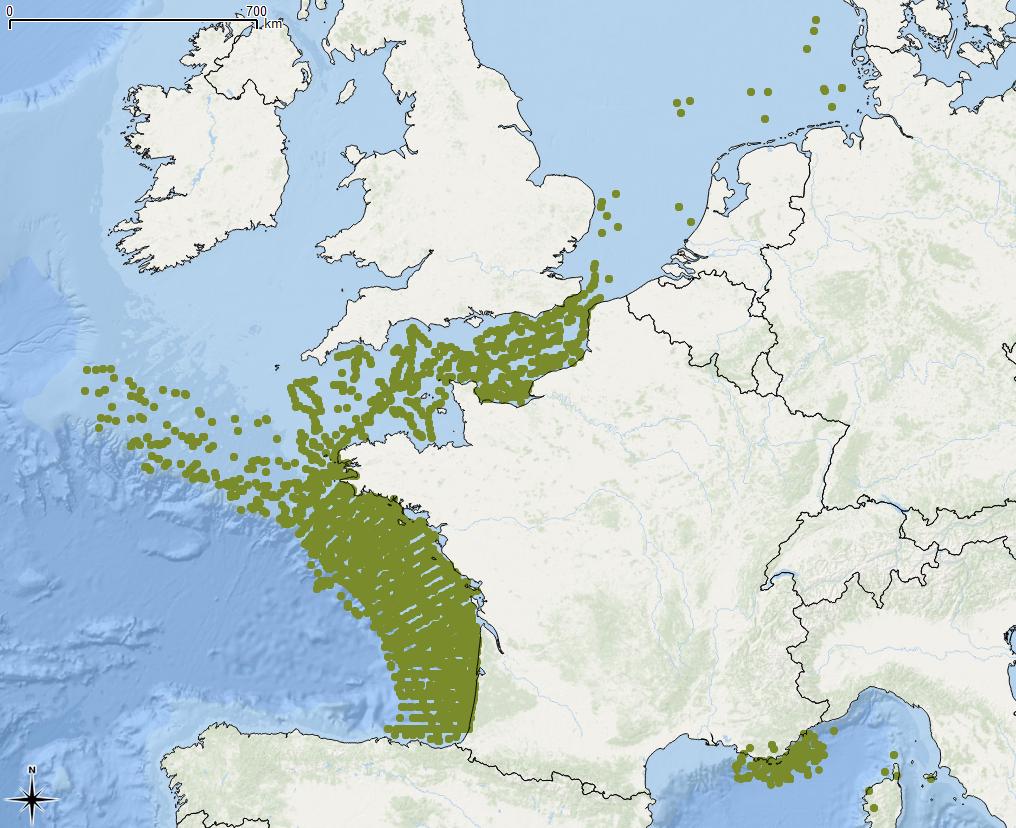

Quantité et localisation des déchets flottants observés, en Manche/Atlantique, suivant le protocole MEGASCOPE développé par l’UMS-PELAGIS lors des campagnes halieutiques mises en œuvre par l’Ifremer : IBTS, PELGAS, MEDITS, CGFS, EVHOE ; en Méditerranée par l’Institut ECOOcean et l’association Participe Futur. L’Evaluation 2018 de la DCSMM traite les données sur la période 2010-2016.

-

Le descripteur 10 de la DCSMM correspond aux propriétés et quantités de déchets marins pouvant avoir des effets sur l’environnement marin et côtier. Un des critères de définition du bon état écologique pour ce descripteur sont la composition, la quantité et la distribution spatiale des déchets sur les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins, à un niveau qui n’affecte pas l’environnement côtier et marin (D10C1). Un des indicateurs pour ce critère sont les déchets sur le littoral. Le bon état écologique est défini comme une baisse significative des quantités de déchets. L'unité marine de reportage de ce descripteur est la sous-région marine. L'unité de mesure pour l'évaluation est la quantité de déchets en nombre d'unités par 100 mètres le long du littoral. Pour l'évaluation 2018, le bon état écologique de cet indicateur n'a pas pu être évalué pour cause de données insuffisantes.

-

Le descripteur 10 de la DCSMM correspond aux propriétés et quantités de déchets marins pouvant avoir des effets sur l’environnement marin et côtier. Un des critères de définition du bon état écologique pour ce descripteur sont la composition, la quantité et la distribution spatiale des déchets sur les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins, à un niveau qui n’affecte pas l’environnement côtier et marin (D10C1). Un des indicateurs pour ce critère sont les déchets flottants. Le bon état écologique est défini comme une baisse significative des quantités de déchets. L'unité marine de reportage de ce descripteur est la sous-région marine. L'unité de mesure pour l'évaluation est la quantité de déchets en nombre d'unités par kilomètre carré. Pour l'évaluation 2018, le bon état écologique de cet indicateur n'est pas atteint pour l’ensemble des sous-régions marines.

-

Le descripteur 10 de la DCSMM correspond aux propriétés et quantités de déchets marins pouvant avoir des effets sur l’environnement marin et côtier. Un des critères de définition du bon état écologique pour ce descripteur sont la composition, la quantité et la distribution spatiale des déchets sur les côtes, à la surface, dans la colonne d’eau et sur les fonds marins, à un niveau qui n’affecte pas l’environnement côtier et marin (D10C1). Un des indicateurs pour ce critère sont les déchets sur le fond. Le bon état écologique est défini comme une baisse significative des quantités de déchets. L'unité marine de reportage de ce descripteur est la sous-région marine. L'unité de mesure pour la densité de déchets sur le fond est la quantité de déchets en nombre d'unités par kilomètre carré. Pour l'évaluation 2018, le bon état écologique de cet indicateur n'est pas atteint pour l’ensemble des sous-régions marines.

-

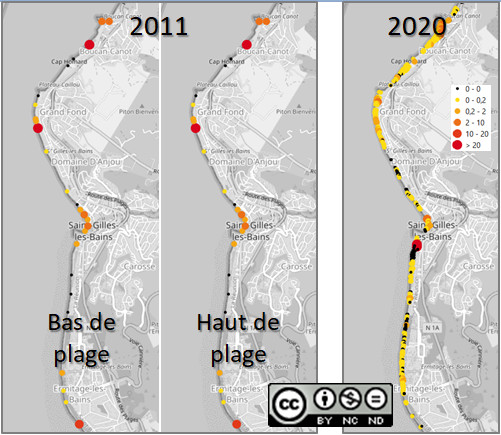

Cette étude réalisée au cours d'un stage de Master 2 (Marie PATRY, Université de La Rochelle) au sein du CEDTM (Léo PAIRAIN) et co-encadrée par Kelonia (Claire JEAN) et la SEOR (Martin RIETHMULLER) s'inscrit dans le cadre d'un financement européen de type FEDER concernant un projet intitulé "VELOUTIER" (Valorisation des Espaces Littoraux de l'Ouest réunionnais pour la ponte des Tortues marines : Impliquer, Éduquer, Réhabiliter). Il vise à mettre en oeuvre un ensemble d'actions concrètes de conservation sur 4 plages de la côte ouest réunionnaise (plages de Cap Champagne, du Cimetière Saint Leu, de la Souris Chaude et de la Ravine Mulla) afin de rétablir et maintenir le rôle fonctionnel des plages pour la reproduction des tortues marines. L'objectif est d'établir un diagnostic sur la répartition spatiale des nuisances lumineuses et les caractériser (intensité d’éclairement, couleur, orientation principalement) sur les plages de sable de l’Ouest de La Réunion (depuis la baie de Saint-Paul à la plage de Grande Anse). Ainsi les données acquises par Kélonia en 2011 peuvent être actualisées.

-

La pollution lumineuse est un des facteurs qui a un impact non négligeable sur le taux de survie des nouveau-nés et sur le choix d’un site de ponte par les femelles chez la plupart des espèces de tortues marines. En effet, lors de l’éclosion, les nouveau-nés se dirigent vers la mer à l’aide du reflet de la lumière du soleil ou de la lune ou des étoiles sur l’eau. Les jeunes se précipitent donc, en majorité, vers le point le plus lumineux. En ce qui concerne les femelles, ces dernières viennent pondre pendant la nuit et ne doivent pas être dérangées et se cacher des prédateurs pendant les quelques heures qu’elles passeront sur le sable pour pondre. Les éclairages publics et privés représentent donc une gêne pour elles. Si l’endroit ne leur convient pas à cause des lumières ou autres facteurs anthropiques, elles remettront à plus tard leur ponte. Cependant, si elles n’arrivent pas à trouver un lieu adéquat, elles rejetteront les oeufs à la mer. Une première étude de la pollution lumineuse a été réalisée par Kelonia en 2011 afin de mesurer l'intensité lumineuse et d'évaluer la pollution générée sur les plages sableuses de l'île. Ce protocole, arpès réajustements (fréquence d'échantillonnage, paramètres associés), a été mis en œuvre en 2020 par le CEDTM.

Mon GéoSource

Mon GéoSource