sédiment

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

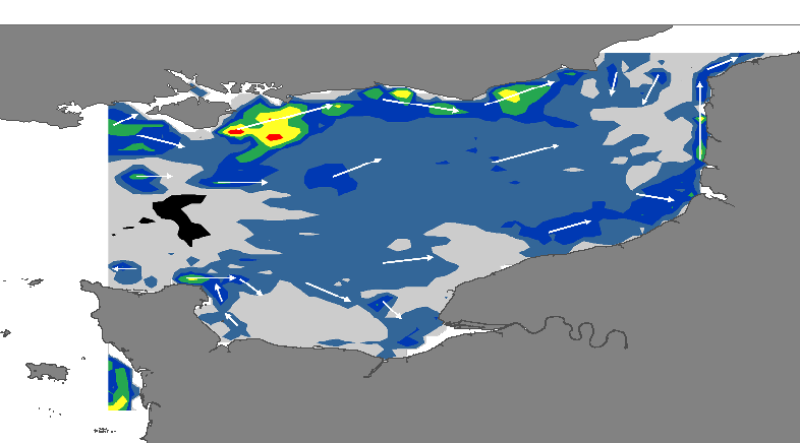

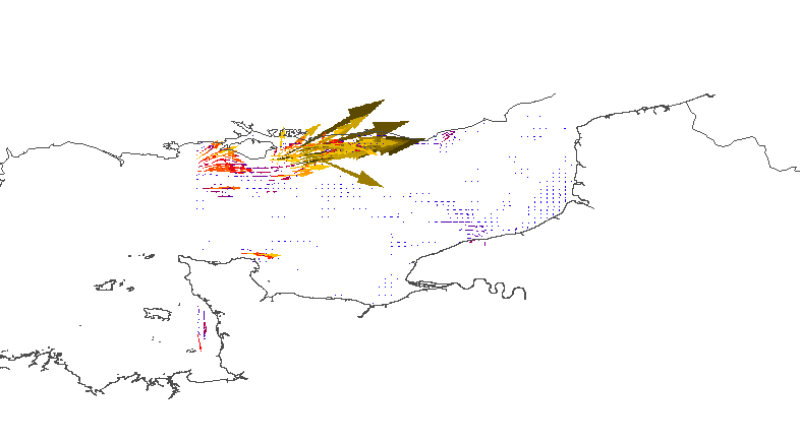

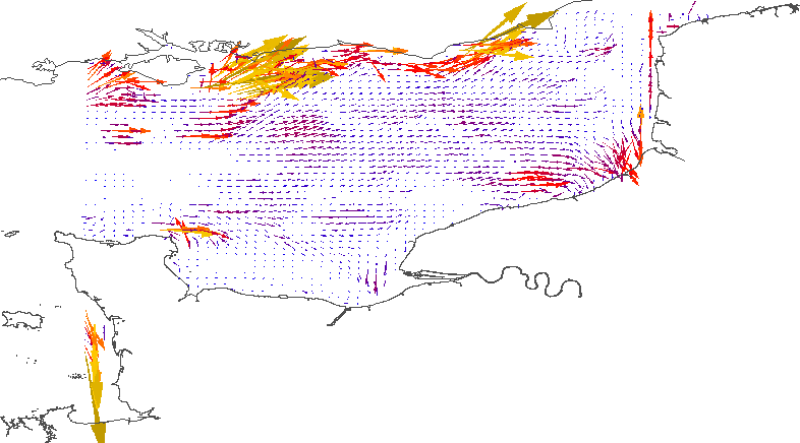

Les résultats sont issus d'une simulation du modèle hydrodynamique MARS et de son module de transport sédimentaire. Ils prennent en compte la marée réelle, la houle (simulée par le modèle WaveWatch3) et une couverture sédimentaire initiale réaliste.

-

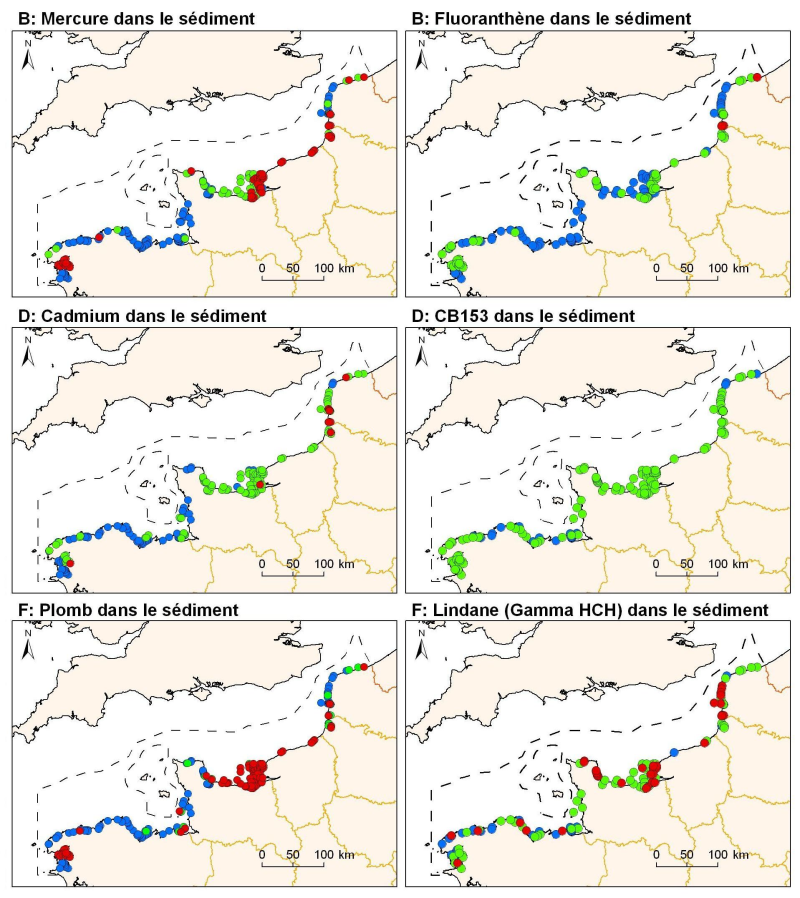

Levels of metal concentration (lead, cadmium, mercury), organochlorine (PCB153 and HCHg Lindane), PAHs (Fluoranthene) in surficial sediments (1st cm) of the sub-region English Channel and the North Sea.

-

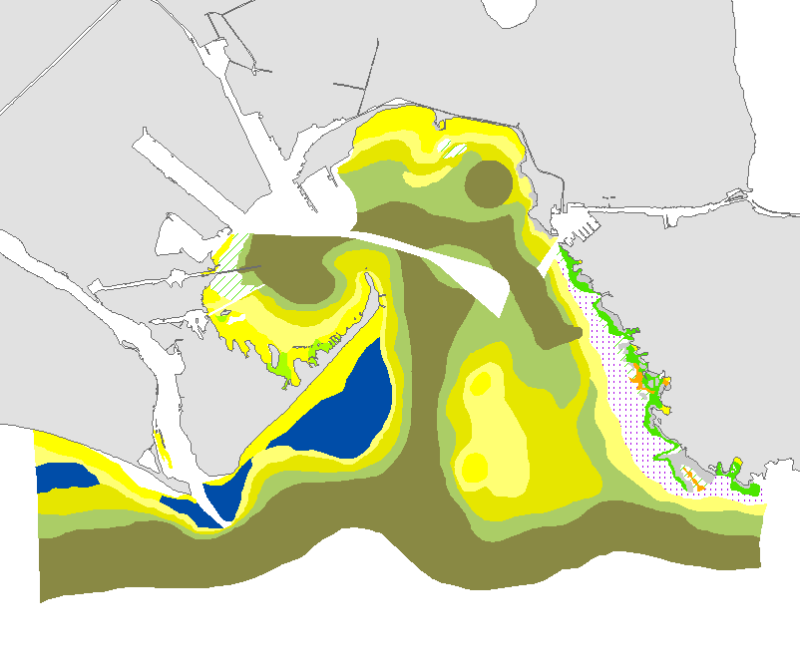

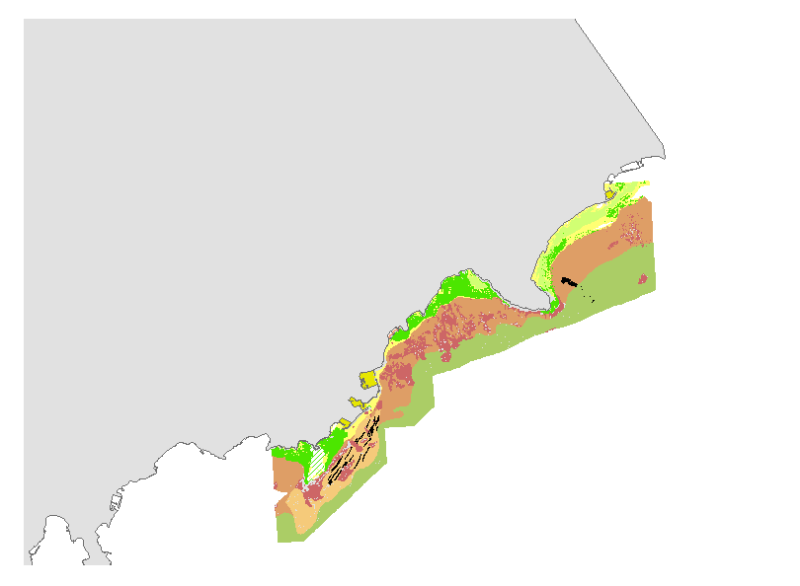

Cette carte initulée "Fonds et recouvrement sédimentaire du Golfe de Fos" est à l'initiative du Centre National pour l'Exploitation des Océans (devenu Ifremer) et du Centre d'Océanologie d'Endoume-Marseille. Elle date de 1975 et a été réalisée par M.ROUX, E. VERNIER et J. BLANC. Les prélèvements sont réalisés à l'aide d'une petite drague de type « spatangue » qui récolte les 10cm superficiels des sédiments. Le référentiel utilisé comme trait de côte est celui du SHOM (carte papier "Golfe de Fos" 1/25000 Edition n°8 - 1968). Les informations disponibles ici sont issues de la numérisation de la carte papier, initiée par l'lfremer en 2006. N'ayant pas retrouvé l'étude relative à la carte numérisée, les métadonnées ont été complétées à l'aide des documents suivants : - « Recherche et sédimentologie appliquée au littoral du delta du Rhône, de Fos au Grau-du-Roi », 1975, J. BLANC, Centre national pour l'Exploitation des Océans, Laboratoire de géologie marine et de sédimentologie appliquée, Centre d'Océanologie d'Endoume. (Contrat C.N.E.X.O. 75/1193 6 Equilibres sédimentaires littoraux Sud Camargue) - « Le Golfe de Fos - Sédiments et Dynamique Sédimentaire », septembre 1983, R.M. ROUX, Laboratoire de Géologie Marine et de Sédimentologie Appliquée - Faculté des Sciences de Luminy, Centre National pour l'exploitation des océans. (Rapport contrat n° 82/6990). Cette carte montre une mince et fragile frange d'herbiers à l'est du Golfe de Fos. Cet herbier a considérablement régressé en 5 ans et paraît voué à une rapide disparition (érosion mécanique, pollutions, hydrocarbures, aménagement et dragages, « dumping » et envasement général des V.T.C.) » (« Recherche et sédimentologie appliquée au littoral du delta du Rhône, de Fos au Grau-du-Roi », 1975, J. BLANC).

-

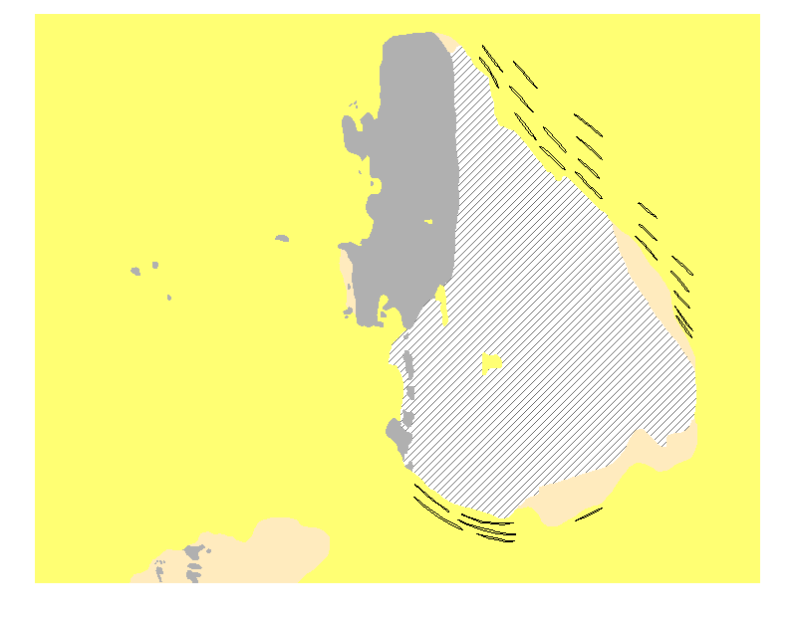

Cette cartographie des formations superficielles sur le secteur s'étendant de Port Barcarès à St-Cypriens a été effectuée en 1984, par l'Ifremer et l'Université de Perpignan.

-

Une zone homogène de dragage (ZHD) est définie comme un secteur dont la constitution des sédiments est homogène chimiquement et physiquement. La définition des zones homogènes de dragage au sein d’un port permet d’établir un plan d’échantillonnage en définissant le nombre d’échantillons à réaliser préalablement à l’opération de dragage selon la situation de la ZHD (en zone à échange libre ou confinée) et le volume à draguer (conformément à la Circulaire n°2000-62 du 14 juin 2000 et à ses instructions techniques). Cette couche géographique représente les zones homogènes de dragage des ports maritimes pour lesquelles le Cerema dispose de données surfaciques. Cette couche a vocation à évoluer en fonction des réponses des gestionnaires portuaires aux enquêtes annuelles sur les dragages maritimes. Description des champs : - facade : nom de la façade maritime - dep_nom : nom du département - dep_code : code du département - type_port : type de port, soit Grand Port Maritime (GPM) ou Autre port (c’est à dire n’ayant pas le statut de GPM) - commune : nom de la commune - port : nom du port - zhd_nom : nom de la Zone Homogène de Dragage - zhd_code : identifiant de la Zone Homogène de Dragage - long_wgs84 & lat_wgs84 : chaque ZHD est localisée de manière ponctuelle par un couple de coordonnées XY (WGS84-EPSG4326). Le point a été placé historiquement de manière arbitraire, au niveau le plus représentatif de la zone, sans forcément correspondre exactement au centroïde de la géométrie surfacique aujourd'hui disponible.

-

Les résultats sont issus d'une simulation du modèle hydrodynamique MARS et de son module de transport sédimentaire. Ils prennent en compte la marée réelle, la houle (simulée par le modèle WaveWatch3) et une couverture sédimentaire initiale réaliste. La couche représente le transport attendu pour la fraction des graviers (D=16mm) présents dans les faciès sédimentaires.

-

Ensemble des sites (représentés par un point) utilisés pour l'immersion des sédiments issus des dragages portuaires en France Métropolitaine, en Guadeloupe et Martinique et à la Réunion.

-

Les résultats sont issus d'une simulation du modèle hydrodynamique MARS et de son module de transport sédimentaire. Ils prennent en compte la marée réelle, la houle (simulée par le modèle WaveWatch3) et une couverture sédimentaire initiale réaliste. La couche représente le transport attendu pour la fraction des sables moyens à grossiers (D=1,13mm) présents dans les faciès sédimentaires.

-

Ensemble des sites (représentés par une surface) utilisés pour l'immersion des sédiments issus des dragages portuaires en France Métropolitaine, en Guadeloupe et à la Réunion.

-

Cette étude, dont l'objectif était de cerner l'impact écologique de Caulerpa Taxifolia sur le milieu marin, s'est réalisée sur le littoral monégasque et la Côte d'Azur, entre Menton et Cap d'Ail pour une profondeur comprise entre 0 et -100m, ce secteur étant le premier à avoir été colonisé par l'algue. La majeure partie des données ayant permis la réalisation de la carte est issue des campagnes océanographiques de l'Ifremer (missions : Calife, 1995 ; Calife, 1996 ; Califa, 1997) effectuées dans le cadre du programme européen Life DG XI : Expansion et contrôle de l'algue Caulerpa Taxifolia. Les moyens et techniques mis en ½uvre sont l'analyse d'image sonar à balayage latéral, le traitement de vidéos sous-marines, et la lecture de photographies aériennes (IGN et prises de vue à faible altitude en 1992 à partir de l'hélicoptère des douanes) Le référentiel utilisé comme trait de côte est issu des photographies aériennes IGN - 1994. Les informations disponibles ici sont issues de la numérisation de la carte papier, initiée par l'lfremer en 2006.

Mon GéoSource

Mon GéoSource