Ecotoxicologie

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Representation types

Update frequencies

status

Scale

-

Comme tous les milieux côtiers soumis à des pressions anthropiques, le Bassin d'Arcachon subit des contaminations liées aux activités qui s'exercent dans la Baie ou sur son bassin versant. Les activités urbaines, agricoles, industrielles, domestiques et touristiques engendrent des apports de contaminants chimiques multiples et variés qui ont des conséquences sur l’environnement marin et sur l’homme. En particulier, les polluants métalliques peuvent se retrouver dans les eaux et les sédiments du Bassin d’Arcachon, impactant potentiellement les organismes aquatiques qui s’y trouvent. Les bivalves filtreurs notamment présentent de fortes capacités de bioaccumulation des éléments traces métalliques à l’origine de leur utilisation dans les réseaux de biosurveillance (Réseau National d’Observation, RNO). Cependant, très peu d’études jusqu’à présent se sont réellement intéressées à l’état de contamination des bivalves filtreurs dans le Bassin d’Arcachon, hormis les analyses réalisées sur les huîtres sauvages par le RNO. Concernant les bivalves fouisseurs, encore moins de données sont disponibles dans la littérature concernant le Bassin d’Arcachon. Pourtant, la coque, par son mode de vie enfoui dans les sédiments et en tant qu’organisme filtreur peut représenter une espèce particulièrement sensible à la présence de contaminants métalliques

-

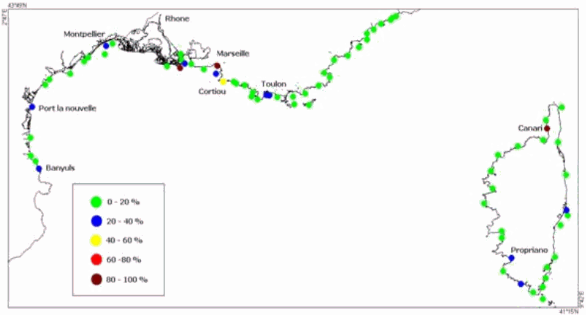

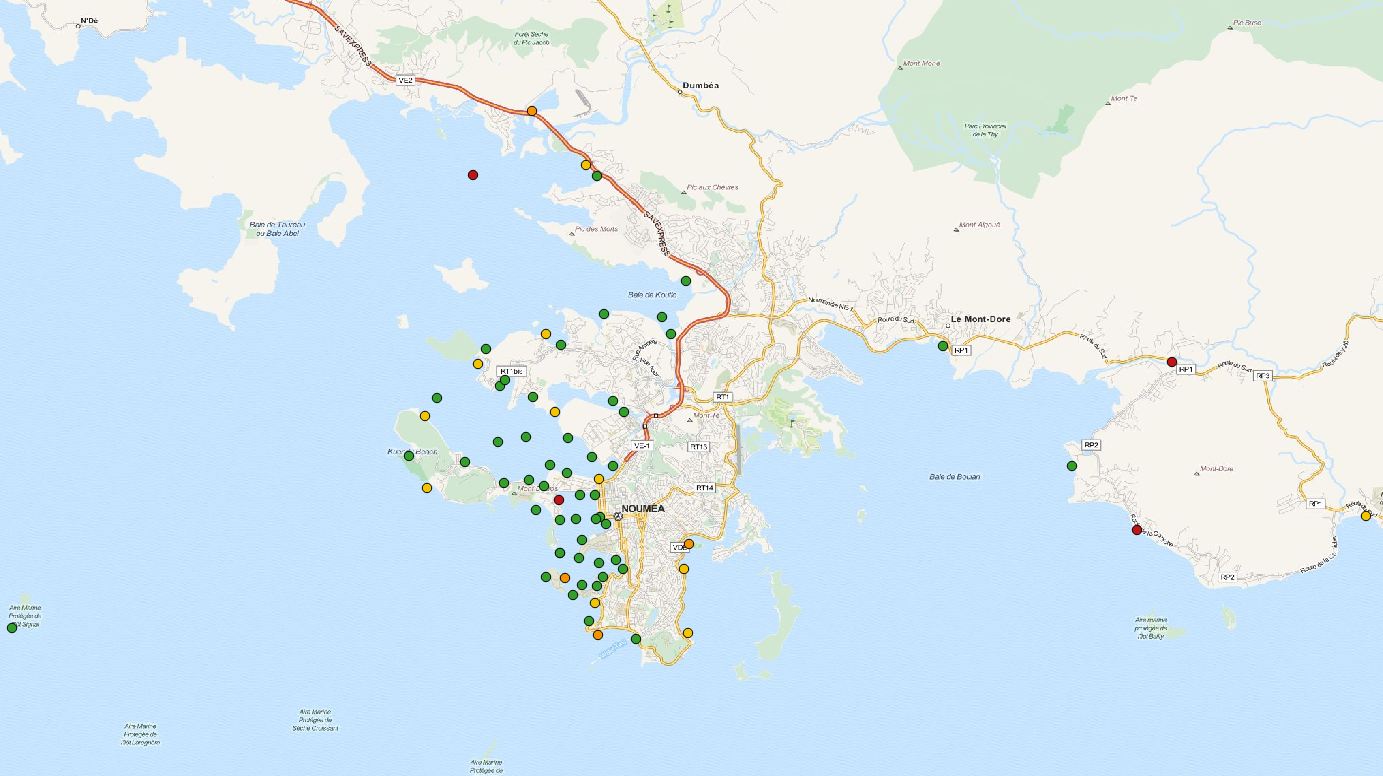

Localisation des sites échantillonnés pour tests d'écotoxicologie lors de la mission de F. Galgani de février 2012. Les prélèvements ont été réalisés : - le 17/02/12 à Nouméa - le 18/02/12 au Mont Dore - le 18/02/12 dans la baie de Prony - le 23/02/12 à Vavouto

-

Toxicité des sédiments

-

Dans le cadre d'un projet régional (2008-2009) une approche multi résidus (polluants organiques, inorganiques et organométalliques) a été entreprise. Celle-ci vise à définir l'état actuel de la contamination du Bassin d'Arcachon, par une caractérisation des apports anthropiques, une meilleure compréhension de la dynamique des contaminants dans le Bassin et une analyse de l'impact vis a vis des organismes et notamment de l'huître.

-

Récemment, une nouvelle maladie (la maladie du muscle marron) a été décrite pour les palourdes japonaises du Bassin d’Arcachon. L’une des manifestations essentielles de cette maladie est la nécrose du muscle postérieur, entraînant une remontée à la surface des individus et augmentant considérablement leur vulnérabilité (prédation, dessiccation). Une analyse histologique de muscle malade a mis en évidence la présence de corps denses aux électrons mesurant 30 nm de diamètre, suggérant que l’agent éthiologique pourrait être des particules virales.

-

Dans le cadre du projet ADIIP - CNRT « Nickel et son environnement », piloté par la société AEL (J.M. Fernandez) visant à développer des indicateurs de suivi environnemental du milieu lagonaire, François Galgani a effectué une mission de 10 jours en février 2012 en Nouvelle-Calédonie. Ayant participé à la mise au point et à l’application de tests de toxicité du sédiment en France, son intervention, en étroite collaboration avec le bureau d’étude calédonien Aquabiotech (Jocelyn Senia), vise à transférer ce savoir-faire en vue de diagnostics adaptés à l’environnement calédonien. Leurs travaux ont consisté à effectuer un échantillonnage de sédiments sur plus de 70 stations réparties sur la côte Ouest de la grande terre et soumises aux activités portuaires, urbaines et industrielles. Sur ces échantillons, des bioéssais ont été réalisés en France et en Nouvelle Calédonie pour évaluer les effets toxiques sur différents organismes marins (larves de bénitiers, d’oursins, d’huîtres Crassostrea gigas.) et caractériser ainsi, l’état de santé du milieu. Les premières observations laissent supposer une méthode prometteuse en termes d’adaptabilité aux zones intertropicales, de sensibilité et d’application pour le suivi de l’impact des activités urbaines ou industrielles. Les prélèvements ont été réalisés : - le 17/02/12 à Nouméa - le 18/02/12 au Mont Dore - le 18/02/12 dans la baie de Prony - le 23/02/12 à Vavouto

-

En tant que ressource exploitée et organismes bioindicateurs de la qualité des milieux, les mollusques présentent un intérêt considérable dans la gestion des écosystèmes littoraux. Dans ces milieux sensibles, l’activité anthropique induit chez les organismes une situation de ‘multi-stress’ où pollution métallique, contamination bactériologique pathogène, notamment en relation avec les activités d’aquaculture, et infestation parasitaire sont autant de facteurs délétères pour les organismes. Ces facteurs de perturbation, souvent pris en compte individuellement, sont étudiés par une approche intégrée de leurs interactions (neutralisme, synergie ou antagonisme) sur la réponse génétique, cellulaire, physiologique et populationnelle chez la coque Cerastoderma edule et la palourde japonaise Ruditapes philippinarum. Ces deux espèces de bivalves marins ont été choisies au regard de leurs particularités écologiques propres (statut d’espèce indigène pour la coque, introduite pour la palourde ; espèce réservoir de parasites ‘porteur sain’ pour la coque, individus développant une pathologie pour la palourde, …), et de leur capacités de bioaccumulation métallique divergentes.

Mon GéoSource

Mon GéoSource