2012

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB). La Trame verte & bleue constitue ainsi l’un des engagements phares du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer... c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement climatique. Les zones de conflit aquatique permet d'identifier les cours d'eau impropres au développement faunistique et floristique par leur état de pollution.

-

Représentation ponctuelle des entreprises des zones d'activités économiques de la région Nord - Pas de Calais. Chaque entreprise est caractérisée, entre autre, par ses coordonnées et son code SIRET.

-

En France, il s'agit d'un espace naturel ou bien une formation naturelle remarquable dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Un tel site justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé

-

Représentation ponctuelle des parkings publics localisés dans les zones d'activités économiques de la région Nord - Pas de Calais.

-

Représentation ponctuelles des stations services (lavage, station service, etc.) des zones d'activités économiques de la région Nord - Pas de Calais.

-

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), créés par la loi du 30 juillet 2003 suite à la catastrophe d’AZF à Toulouse, ont pour objectif, en traitant les situations héritées du passé, d’améliorer et de pérenniser la coexistence de l’activité des sites industriels dits « à hauts risques » avec leurs riverains. Ils ont vocation à assurer la protection des personnes tout en offrant aux sites industriels la possibilité d’investir pour leur avenir sans mettre en cause la sécurité de leur voisinage. Ils sont un outil indispensable au développement des zones industrielles dans des conditions sécuritaires. Les PPRT prévoient, après une réduction préalable du risque à la source (aux frais de l’exploitant du site industriel) : des mesures « foncières » sur l’urbanisation existante, composées d’expropriations et de droits à délaissement volontaire des biens ; des mesures « supplémentaires » de réduction du risque à la source proposées par l’exploitant allant au-delà des exigences réglementaires, lorsque leur mise en oeuvre est moins coûteuse que les mesures foncières qu’elles permettent d’éviter ; des restrictions ou règles sur l’urbanisme futur, sur l’usage des bâtiments futurs, des voies de communication existantes ou futures, des équipements…, ainsi que des restrictions d’usage ou des règles de construction sur les futurs bâtiments édifiés à proximité du site industriel ; des travaux à mener sur les constructions existantes au voisinage du site industriel, pour en réduire la vulnérabilité, travaux dont le montant ne peut excéder 10% de la valeur vénale du bien. ** Les différents niveaux de risques sont échelonnés comme suit :** **TF+** Très Fort + Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées très graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est strictement supérieur à D . **TF** Très Fort Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées très graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est compris entre D et 5E. **F+** Fort + Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées très graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est strictement inférieur à 5E Ou Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est strictement supérieur à D. **F** Fort Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est compris entre D et 5E. **M+** Moyen + Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées graves et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est strictement inférieur à 5E Ou Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées significatives et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est strictement supérieur à D. M Moyen Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées significatives et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est compris entre D et 5E. **Fai** Faible Effets dont les conséquences sur la vie humaine sont jugées significatives et dont le cumul des classes de probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux à ce niveau d’intensité conduisant à ces effets est strictement inférieur à 5E Ou Soumis potentiellement à un effet dont les conséquences sont des bris de vitres. **Périmètre d'étude** Le périmètre d'étude précise l'enveloppe globale des aléas pour permettre l'étude des enjeux sous-jacents.

-

Une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, abrégée par le sigle ZNIEFF, est un espace naturel inventorié en raison de son caractère remarquable. L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire comme les sites classés ou inscrits mais un inventaire. Le programme d'inventaire recense les espaces naturels terrestres remarquables dans les treize régions métropolitaines ainsi que les départements d’outre-mer. La désignation d'une ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de définir une ZNIEFF. C'est une des bases de hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel, de la stratégie nationale pour la biodiversité, des Stratégies régionales pour la biodiversité, des SCAP (Stratégie nationale de création d'aires protégées), etc. Il est notamment utilisé pour les études d'impact et l'évaluation environnementale Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux naturels.

-

Localisation fine des implantations des mâts éoliens du département du Nord. A noter la présence d'éoliennes off shore sur Dunkerque. Pour chaque enregistrement la table attributaire donne les renseignements suivants : * arrondissement, * commune, * repère, * maitre d'ouvrage / porteur du projet, * parc éolien, * nombre d'éoliennes * Puissance totale du parc en MW, * Puissance de l''éolienne en MW, * Hauteur et diamètre (du rotor en m), * Code, libellé, date de demande et date de délivrance du permis de construire, * Date et avis étude préalable, * Recours sur permis de construire, * Note, * Date de mise à jour dans le Sig Ddtm59, * Coordonnées XY du centroïde .

-

Dans un site classé, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites [archive] (CDNPS) voire de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages [archive], soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France. La loi n'autorise pas d'exception au régime d’autorisation

-

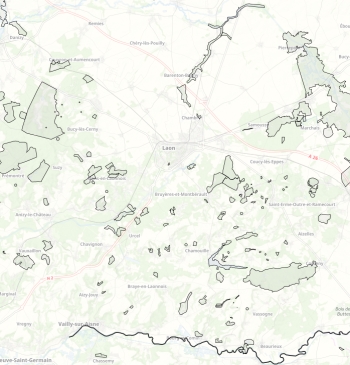

Couche vecteur polygonale représentant les limites des espaces naturels sensibles de l'Aisne.

Mon GéoSource

Mon GéoSource