shp

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

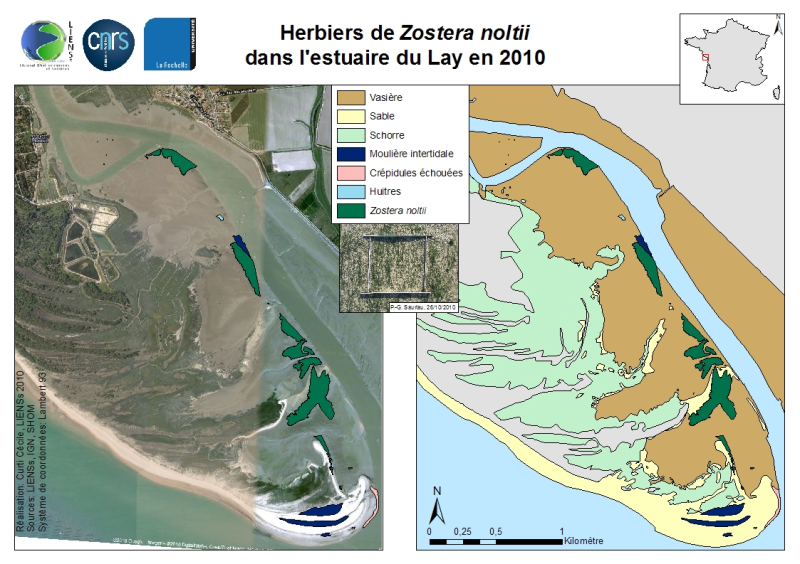

La répartition de l’herbier de Zostera noltii Hornemann, 1832 sur les estrans de la pointe d’Arcay côté estuaire du Lay a été cartographiée les 8 et 26 novembre 2010 à partir de relevés à marée basse fait par dGPS Trimble (GéoExplorer GeoXT 2005) de précision submétrique. Cette carte est présentée dans la synthèse réalisée par Auby et al. (2010a, b) dans le volume des annexes (p. 141-145) à propos de la répartition des angiospermes des côtes françaises Manche-Atlantique dans les masses d’eau suivies dans le cadre de la DCE. L’herbier se présente sous la forme de quatre grandes entités disjointes réparties le long des estrans, rive droite, du chenal du Lay. Chaque entité est située à proximité d’un ancien crochon dunaire dont la succession depuis deux siècles caractérise la progression vers le Sud-Est de la pointe d’Arcay. De petites tâches éparses d’herbier sont notées dès le premier crochon dunaire jusqu’à l’îlot vaseux situé au centre du chenal au droit du lieu dit Les Caves. L’herbier est apparu dense à très dense. La présence de moulières intertidales à Mytilus edulis sur vase et de bancs de crépidules Crepidula fornicata en chaînes éparses drossées à la côte a été notée. Ni Zostera marina ni sa forme naine Zostera marina angustifolia n’ont été observées en 2010 sur le site et leur présence est jugée improbable. Cette cartographie sur estran des herbiers vient compléter les cartographies de végétation terrestre disponibles pour la Réserve de chasse et de faune sauvage de la pointe d’Arcay.

-

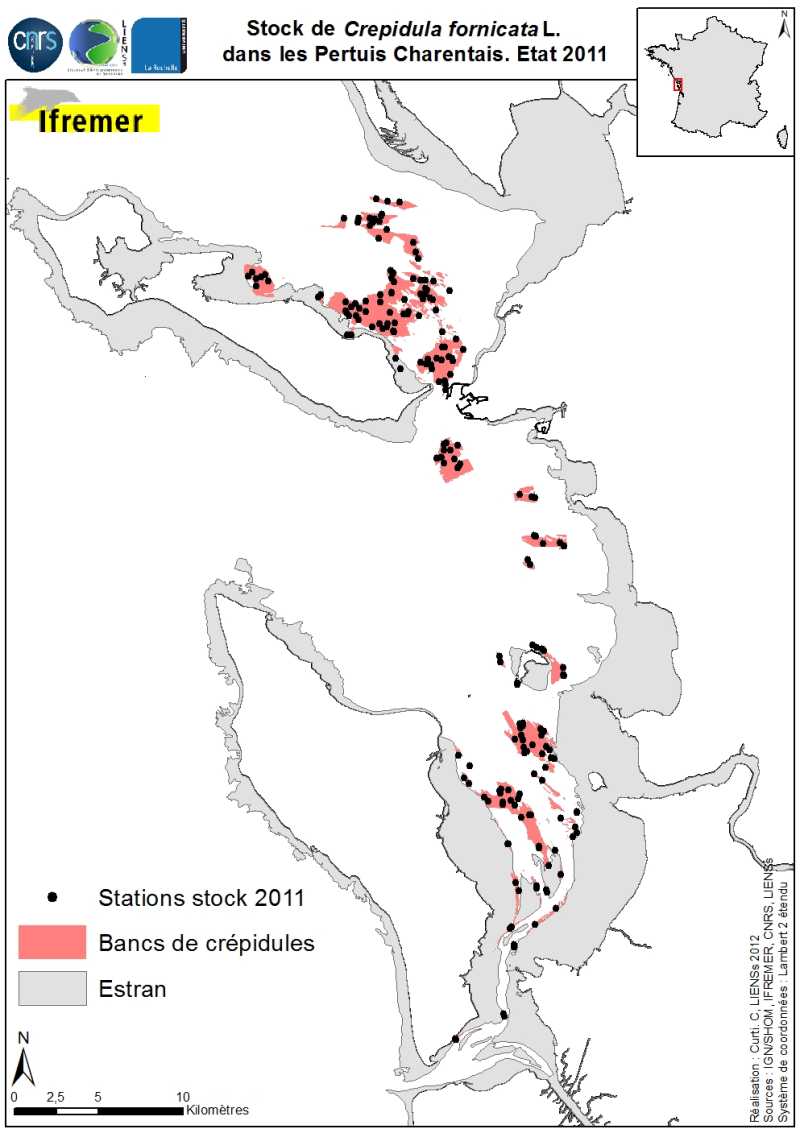

Les stocks (abondance et biomasse) de la crépidule Crepidula fornicata Linné, 1758 sur les petits fonds des Pertuis Charentais ont été estimés en 2011 et cartographiés (Sauriau et al., 2011). L’emprise de l’estimation comprend le Pertuis Breton, la partie Est du Pertuis d’Antioche, la presqu’île de Fouras et la baie de Marennes-Oléron où pour cette dernière baie des estimations antérieures sont disponibles. Les contours et superficies des bancs de crépidules ont été déterminés préalablement par imagerie acoustique réalisés à bord de la VO/Haliotis en 2008 et 2009, interprétés puis validés par des prélèvements ponctuels en 2009 (Curti, 2009). L’échantillonnage des stocks de 2011 s’appuie sur un échantillonnage aléatoire stratifié de 40 bancs avec une répartition proportionnelle de l’effort d’échantillonnage de 200 stations entre les bancs. Sont répertoriés pour chaque banc les stocks de crépidules (abondance en million, biomasse en tonne) aussi bien vivantes que mortes, ces dernières coquilles pouvant servir de support potentiel à de nouvelles colonisations.

-

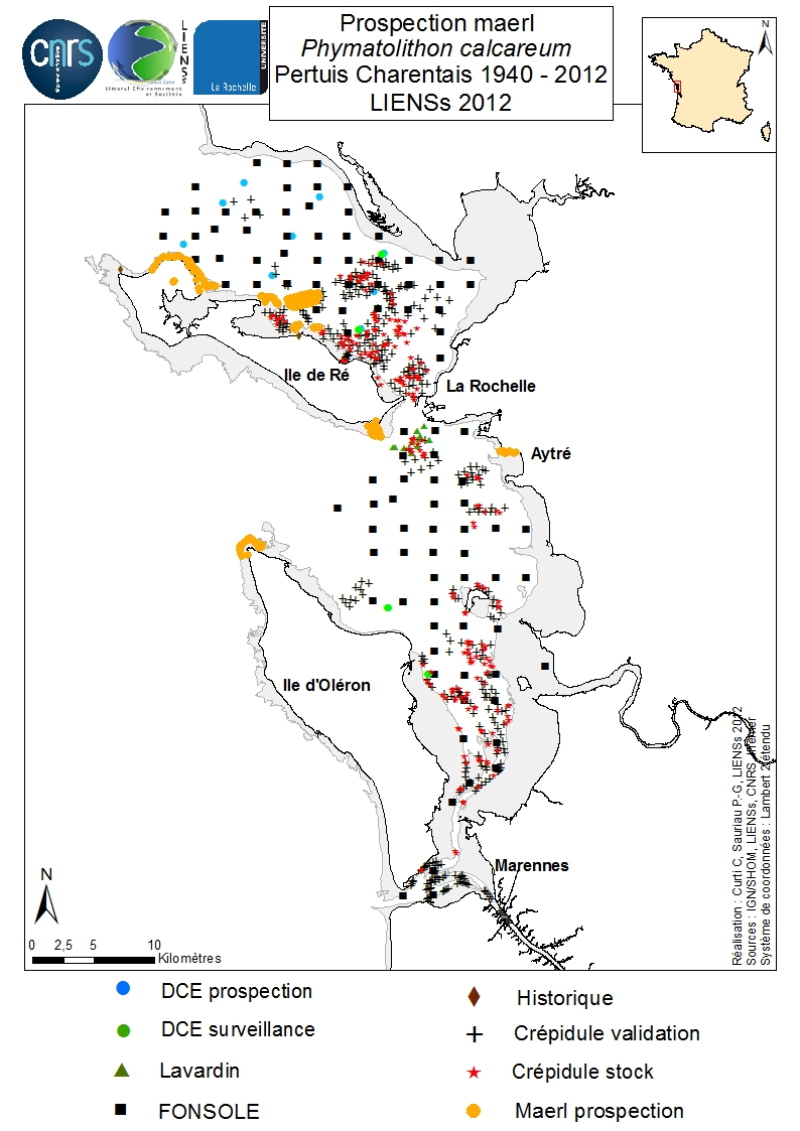

Un inventaire des bancs de maerl, algues rouges marines Corallinacées à thalles calcifiés arbusculaires et non fixés, est réalisé dans les Pertuis Charentais grâce à la compilation de données historiques et de nouvelles observations sur la période 2006-2012. L’emprise géographique de l’inventaire englobe les Pertuis Breton, d’Antioche et de Maumusson, s’étend de l’estuaire du Lay au Nord à la baie de Marennes-Oléron au Sud et inclut les pourtours des îles de Ré, d’Oléron et d’Aix. Sont contributrices à cet inventaire, les prospections DCE 2006, les contrôles de surveillance DCE 2007 à 2012 sous l’égide d’Ifremer et des Agences de l’Eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne, les prospections réalisées pour le Port Atlantique La Rochelle sur le site de dépôts de dragage du Lavardin de 2007 à 2012, les prospections 2007 FONSOLE d’Ifremer et les prospections d’Ifremer et du laboratoire LIENSs en vue de cartographier les stocks de crépidules en mer des Pertuis Charentais. S’ajoutent des prospections spécifiques réalisées en 2011 à bord du navire Estran par benne sur les fonds sédimentaires infralittoraux du Pertuis Breton et par cadrat en zone intertidale en 2012 sur les pourtours des îles de Ré, d’Oléron et le long des falaises d’Aytré. Le positionnement des stations de vérité terrain ont eu lieu par relevés GPS ou dGPS. Repéré initialement par des prélèvements à la benne en octobre 2009 lors de la validation de prospections sonar pour individualiser les stocks de crépidules, un banc de maerl vif est cartographié en juillet 2011 en rade de Saint-Martin dans le Pertuis Breton. Sa superficie est estimée à plus de 2 km². Des prospections pedibus jambi réalisées à la pointe du Grouin et à Saint-Martin de Ré ont permis de confirmer la présence de maerl vif épars sur le bas des estrans. Cela suggère un éparpillement des thalles de maerl vif sur plusieurs dizaines de km² autour du banc principal de Saint-Martin. Est aussi confirmé l’unique relevé algologique de Phymatolithon calcareum fait au début du XXème siècle à Saint-Martin de Ré par Dollfus, probablement déjà en bas d’estran comme observé en 2012 à proximité de la balise du Couronneau. De très nombreux thalles de maerl mort en voie de diagénèse ont aussi été observés dans l’Est et le Sud-Est des Pertuis Breton et d’Antioche suggérant des apports par transports passifs issus de bancs vivants situés plus à l’Ouest, y compris dans le Pertuis d’Antioche. La présence de maerl vif sur le bas des estrans est en effet connue très ponctuellement dans l’Ouest des îles d’Oléron (Pointe de Chassiron) et de Ré (Phare des Baleines) via des relevés algologiques et faunistiques récents. Sur le plan biogéographique, le banc de maerl du Pertuis Breton est le plus oriental et le plus méridional de ceux connus dans le Golfe de Gascogne. Les bancs de maerl connus les plus proches sont respectivement situés à Noirmoutier (baie de Bourgneuf) et en Galice (Espagne). Ces observations complètent l’atlas cartographique des populations de maerl en Europe édité sous l’égide de la convention OSPAR. Elles apportent une base de connaissances pour les futures actions de conservation à définir localement dans le contexte Natura 2000 en mer du Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais.

-

Infrastructures du réseau SFR en Languedoc-Roussillon comprenant : site émission, POP, NRA, chambre, artère et alvéole, lien POP.

-

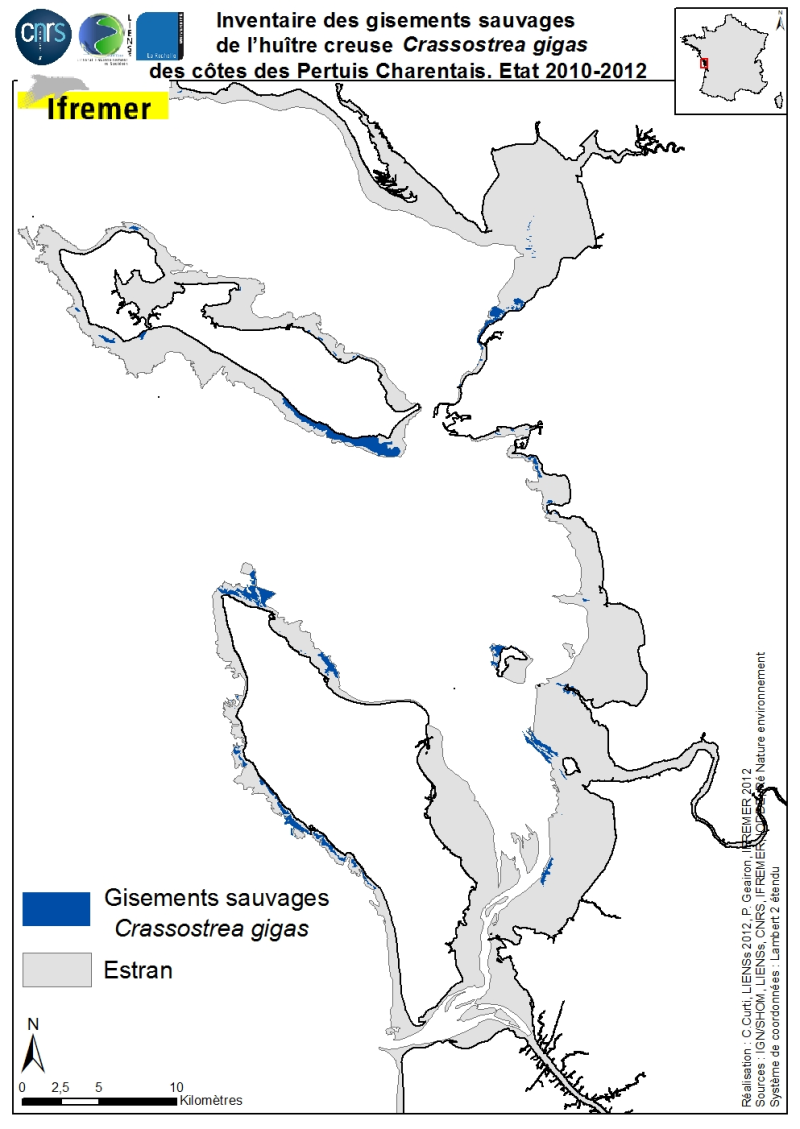

La distribution géographique des principaux gisements sauvages de l’huître creuse Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) des côtes des Pertuis Charentais a été dressée de 2010 à 2012. L’inventaire porte sur les gisements naturels d’estrans (+ 6 à 0 m cote marine) et compile deux sources cartographiques : 1) les inventaires quantitatifs réalisés en 2010 par l’Ifremer depuis la Tranche sur Mer (Vendée) jusqu’à Vaux-sur-Mer en 21 sites représentatifs pour estimer les stocks sauvages d’huîtres creuses et 2) les inventaires cartographiques des habitats marins intertidaux réalisés principalement par LIENSs (en coopération avec CREOCEAN, IODDE, Ré Nature Environnement et GEO-Transfert) dans le cadre du projet CARTHAM Natura 2000 en mer de l’Agence des Aires Marines Protégées. Les méthodologies utilisées par Ifremer pour estimer les superficies colonisées combinent analyses thématiques sous Système d’Informations Géographiques (SIG) et validations terrain (Soletchnik et al., 2012). Les méthodologies utilisées par LIENSs pour estimer l’extension de l’habitat intertidal de l’huître creuse combinent analyses d’images aériennes, télédétection, validations terrain et analyses thématiques sous SIG (Cajeri et al., 2012).

-

A la demande de l’Agence des Aires Marines Protégées, un inventaire cartographique des habitats des sites Natura 2000 en mer de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais a été réalisé afin d’établir un état initial de référence des milieux naturels. Est ici présenté l’inventaire cartographique dévolu aux zones intertidales meubles et rocheuses des Pertuis Charentais comprenant le littoral depuis la Tranche sur Mer jusqu’à Bonne Anse. S’inspirant des protocoles REBENT et MESH, trois méthodes complémentaires ont été combinées pour cartographier ces habitats intertidaux (Cajeri et al., 2012). Elles combinent les inventaires terrain avec relevés GPS différentiel, la télédétection couplant analyse d’ortho littorales et de scènes du satellite KOMPSAT-2 puis l’intégration sous système d’information géographique (SIG). Le rendu cartographique est basé sur la typologie EUNIS de niveau 4. Les structures délimitées sur photographies aériennes et validées par les inventaires terrain sont interprétées à partir de scènes satellite soumises à classification hiérarchique permettant une discrimination en termes de nature de sol, type de végétation et présence de mares. La compilation des informations est réalisée sous SIG en respectant les contraintes d’échelle et de topologie. Cette étude permet de combler un vide majeur de connaissances en particulier pour les habitats rocheux et les habitats d’espèces dans les Pertuis Charentais, les habitats de substrats meubles ayant été décrits par Hily (1976) et interprétés en typologie EUNIS par le REBENT. La carte proposée des habitats intertidaux n’est cependant pas définitive. Elle devrait bénéficier d’ajouts apportés à la typologie EUNIS par l’incorporation de nouveaux habitats en cours de validation à l’échelle européenne.

-

Implantation des relais du réseau vert inscrits dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées du département de l’Hérault.

-

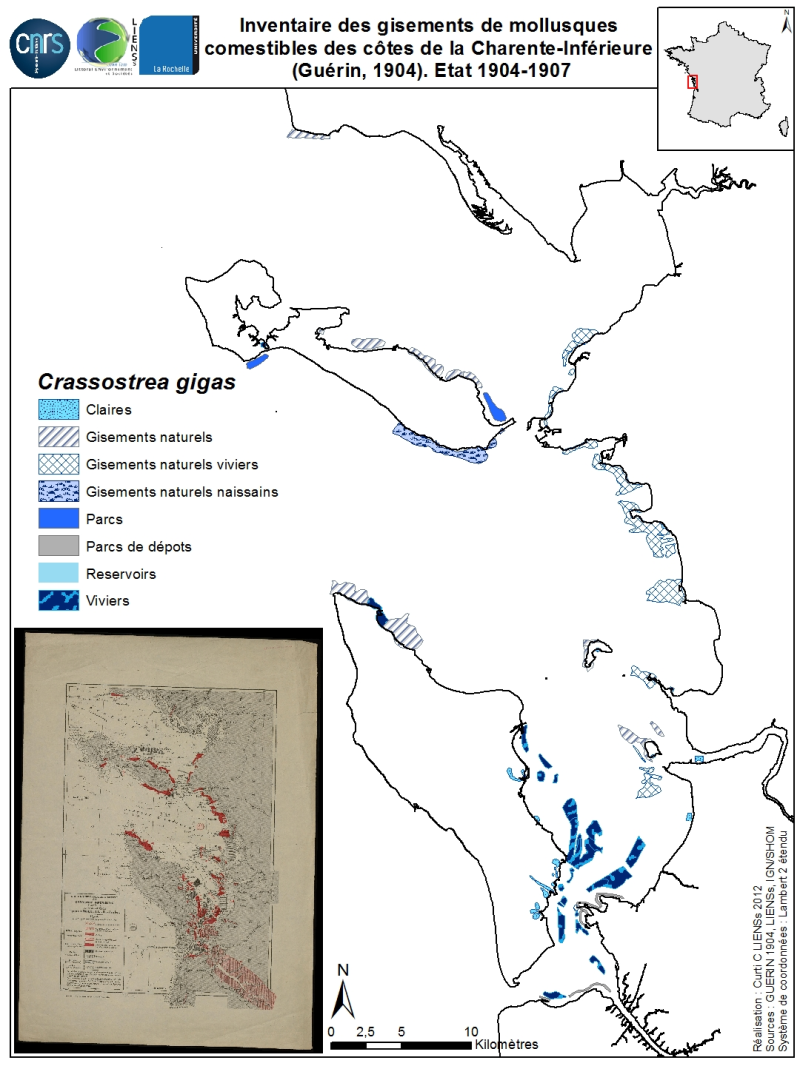

La distribution géographique des principaux gisements de mollusques comestibles des côtes de la Charente-Inférieure et du sud Vendée a été dressée en 1904 et 1907 par J. Guérin nommé aussi Guérin-Ganivet, préparateur au Muséum d’Histoire naturelles de Paris. L’iconographie est présentée sous forme de cartes dressées par A. Vaset (Guérin, 1904 ; Guérin-Ganivet, 1907). La carte de 1904 préalablement numérisée sur un support présent à la Médiathèque de La Rochelle a été digitalisée gisements par gisements afin d’extraire l’information spécifique. L’inventaire porte sur les gisements naturels et les structures d’élevage sur estrans (viviers, parcs, bouchots) ou à terre (claires) pour les espèces comestibles de l’époque. Sont répertoriées les gisements naturels disparus ou actifs, les viviers et claires d’engraissement et de verdissage de l’huître plate indigène Ostrea edulis Linné, 1758, les gisements naturels anciens ou récents, les viviers et claires pour l’huître introduite portugaise Crassostrea angulata Lamarck reconnue aujourd’hui comme étant similaire à l’huître creuse japonaise Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) ; les moulières naturelles et bouchots à Mytilus edulis Linné, 1758 ainsi que les principaux gisements naturels du pétoncle Mimachlamys varia (Linné, 1758), de la palourde européenne Venerupis decussata (Linné, 1758), de la coque commune Cerastoderma edule (Linné, 1758) et de deux espèces de couteaux Ensis ensis (Linné, 1758) et Solen marginatus Pulteney, 1799. La reprise des informations des deux textes publiés (Guérin, 1904 ; Guérin-Ganivet, 1907) apporte des compléments sur la localisation de gisements naturels d’anomie Anomia ephippium Linné, 1758, de la lutraire Lutraria oblonga (Gmelin, 1791) et de la coquille St-Jacques Pecten maximus (Linné, 1758).

-

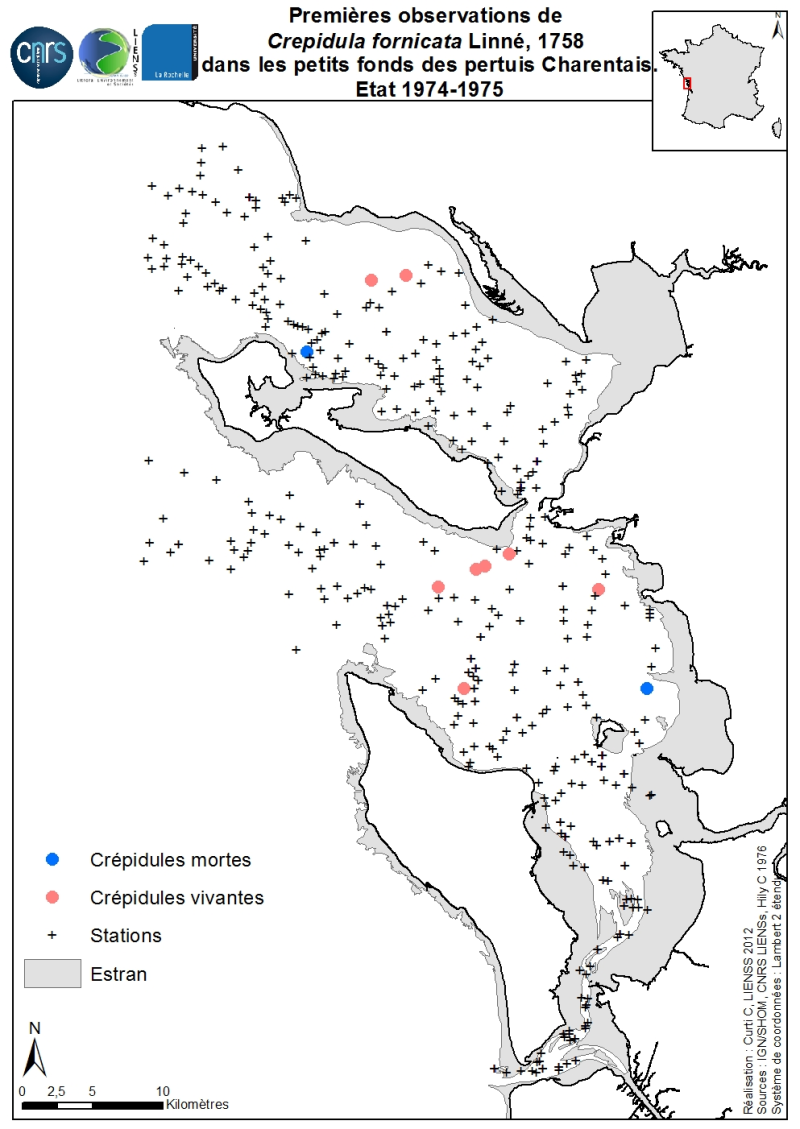

Les premières observations historiques de la crépidule Crepidula fornicata Linné, 1758 sur les petits fonds des Pertuis Charentais ont été cartographiées suite à un réexamen des résultats bruts obtenus par C. Hily lors de ses travaux de thèse de 3ème cycle sur l’écologie benthique des Pertuis Charentais. Les prélèvements ont été réalisés soit à la benne Smith McIntyre soit à la drague Rallier du Baty à bord du NO/Armorique de Concarneau en deux périodes, juin à août 1974 (432 prélèvements dont 330 quantitatifs) et avril 1975 (98 prélèvements dont 50 quantitatifs). Cette carte est issue de résultats inédits non référencés dans la thèse de C. Hily (1976) « Ecologie benthique des pertuis charentais». L’échantillonnage de l’ensemble de ces 528 prélèvements est limité à la zone infralittorale et circalittorale en excluant la zone intertidale. Cinq prélèvements quantitatifs à la benne Smith-McIntyre (dite « Aberdeen ») se révèlent contenir des crépidules vivantes entre 1 et 3 individus par benne de 0,1 m². Trois prélèvements qualitatifs par la drague Rallier du Baty se révèlent contenir chacun 1 crépidule vivante. Deux prélèvements quantitatifs contiennent des crépidules mortes, entre 1 et 5 par benne.

-

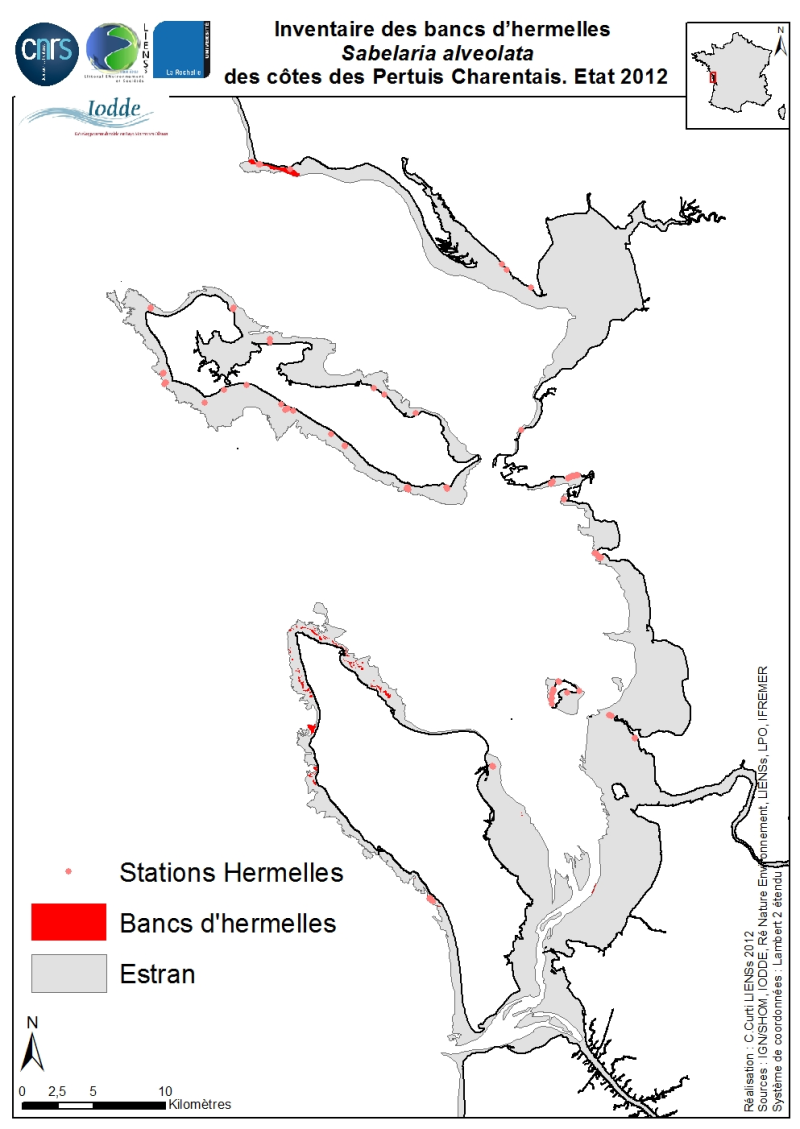

La distribution géographique des principaux bancs d’hermelles Sabellaria alveolata (Linné, 1767) des côtes des Pertuis Charentais a été dressée de 2010 à 2012. L’inventaire porte sur les bancs d’estrans (+ 6 à 0 m cote marine) et compile deux sources cartographiques issues du projet CARTHAM Natura 2000 en mer de l’Agence des Aires Marines Protégées : 1) les inventaires d’hermelles réalisés en 2011 par l’association IODDE sur l’Ouest de l’île d’Oléron et 2) les inventaires cartographiques des habitats marins intertidaux réalisés par LIENSs (en coopération avec CREOCEAN, Ré Nature Environnement, GEO-Transfert et la LPO Moëze-Oléron). Les méthodologies utilisées par IODDE sur Oléron combinent les vérités terrain avec report sous Système d’Informations Géographiques (SIG). Les méthodologies utilisées par LIENSs pour estimer l’extension des habitats intertidaux dans l’ensemble des Pertuis Charentais combinent analyses d’images aériennes, la télédétection, la validations terrain par GPS différentiel et analyses thématiques sous SIG (Cajeri et al., 2012). C’est au cours de ces vérités terrain qu’a été relevée la présence ponctuelle de plaquages ou de petits récifs d’hermelles. Les résultats d’IODDE ont permis de dresser un inventaire quasi exhaustif des récifs d’hermelles de l’ouest d’Oléron. Ceux de LIENSs ont permis de préciser la répartition des hermelles sur la plupart des estrans les Pertuis Charentais.

Mon GéoSource

Mon GéoSource