Installations de suivi environnemental

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Indice quotidien de qualité de l’air pour les collectivités territoriales de Centre-Val de Loire pour l’année civile en cours jusqu’au lendemain et l’année civile précédente complète. date_ech : Date de valeur code_qual : Code du qualitatif lib_qual : Qualificatif de l’indice coul_qual : Couleur du qualificatif date_dif : Date de diffusion source : source type_zone : Type de zone code_zone : Code commune INSEE lib_zone : Libellé commune INSEE code_no2 : Sous indice NO2 code_so2 : Sous indice SO2 code_o3 : Sous indice O3 code_pm10 : Sous indice PM10 code_pm25 : Sous indice PM 25 x_wgs84 : Coordonnées en WGS84 y_wgs84 : Coordonnées en WGS84 x_reg : Coordonnées réglementaires y_reg : Coordonnées réglementaires epsg_reg : Système de projection utilisé pour les coordonnées réglementaires geom : Géométrie

-

Suivi qualitatif et quantitatif standardisé des biocénoses benthiques (ensemble des organismes vivant à proximité du fond : anémones, étoiles de mer, crustacés, coquillages etc.) des stations de référence du cantonnement de pêche de Guéthary (département 64).

-

Evaluation réalisée en juin 2010 par le Capitaine Pierre Henri Bidet (Conseiller et expert technique, MEEDDM/DGITM/DST/PTF4) et fournie à l'AAMP dans le cadre de l'évaluation initiale DCSMM des vecteurs d'introduction et des impacts des espèces marines non indigènes. L'évaluation est réalisée à partir des chiffres publics produits par la direction des services de transport du MEEDDM sur les entrées/sorties des ports français à partir des données des autorités portuaires. Les rejets d’eaux de ballast correspondent essentiellement à des opérations d’équilibrage des navires qui chargent des marchandises dans des ports français (export). Voir la partie généalogie pour la méthodologie de calcul des volumes d'eaux déballastées. Description des champs de la table attributaire : REGION : sous-région marine DCSMM PORTS : nom des ports français concernés par l'étude ; T_EXP_VS : tonnage exporté par la filière vrac sec ; VS_EAB40 : estimation tonnage d'eau déballastée par la filière vrac sec, 40 % de T_EXP_VS ; T_EXP_VL : tonnage exporté par la filière vrac liquide ; VL_EAB30 : estimation tonnage d'eau déballastée par la filière vrac liquide, 30 % de T_EXP_VL ; T_EAB_total : estimation du tonnage total d'eau déballastée par port, VS_EAB40+VL_EAB30.

-

Etude Bidur / Lorea

-

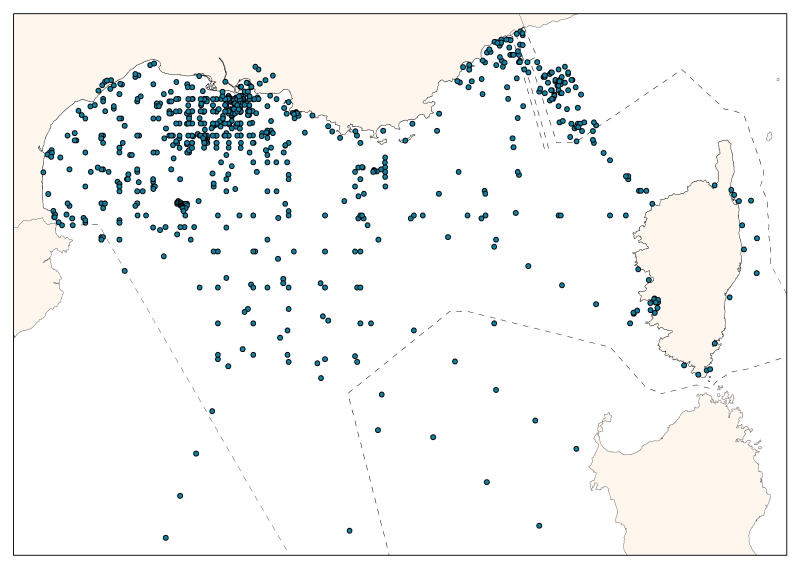

La base de données consolidée présente la répartition spatiale de l’effort d’échantillonnage des campagnes océanographiques françaises et monégasques. Les mesures sont réparties entre l’embouchure du Rhône, le Golfe du Lion, les mers Provence et Ligure. La base de données ainsi constituée contient 55 campagnes ou séries temporelles, réparties sur 5 décades de 1962 à 2010. 28 sont des campagnes océanographiques à stratégie spatiale (certaines ayant donné lieu à des revisites), 14 à stratégie temporelle, 2 à stratégies spatio-temporelle et 1 campagne ponctuelle. Au total, elle compte 24 886 entrées comprenant : 19 027 données de nitrate – 13 826 données de nitrite – 11 452 données d’ammonium – 20 936 données de phosphates – 14 605 données de silicates. La majorité (92%) des données de température et salinité associées est disponible.

-

Le projet SEARSE est une composante du programme "Au fil de l'eau" du CRESICA (Consortium pour la Recherche, l'Enseignement Supérieur et l'Innovation en Nouvelle-Calédonie - www.cresica.nc/). Il s'inscrit également dans l'axe 2 de l'accord-cadre Ifremer - Collectivités de Nouvelle-Calédonie 2017-2021 nommé PRESENCE (Pression sur les Ecosystèmes Recifo-Lagonaires de Nouvelle-Calédonie). L'objectif de ce projet est d'identifier les signatures des rivières qui sont d'importants vecteurs de transport de sédiments mais également d’éléments dissous potentiellement néfastes au fonctionnement de l’écosystème corallien (excès de sels nutritifs, métaux et autres contaminants) et leur devenir dans les panaches. L'étude porte sur 4 rivières du grand Nouméa. Cette donnée présente les trajectoires et températures de surface mesurées par des bouées dérivantes lâchées à l'embouchure de la rivière Dumbéa suite à un épisode de fortes pluies en février 2020.

-

Les parcs naturels régionaux sont des territoires aux qualités naturelles, paysagères et patrimoniales remarquables et reconnues. Leurs principales missions sont : - protéger et gérer le patrimoine naturel, bâti et paysager, - contribuer à l’aménagement et au développement économique et socio-culturel du territoire, - assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public. Les actions menées s’inscrivent dans une volonté de développement durable de ces territoires. La France compte 40 parcs naturels régionaux ; ceux-ci représentent environ 13% du territoire national et regroupent près de 3000 communes. Situé à la pointe sud du Massif Central, en zone de moyenne montagne, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a été créé en 1973 ; il a fait l'objet d'un nouveau décret de classement en 1999 et regroupe aujourd'hui 92 communes de l'Hérault et du Tarn, soit 80 000 habitants. Recouvert aux deux tiers de bois et de forêts, son territoire s'étend sur 260 000 hectares, à cheval sur les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Traversé par la ligne de partage des eaux, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc bénéficie d'une double influence climatique, atlantique et méditerranéenne. Cette spécificité se traduit par une diversité biologique et paysagère exceptionnelle. deux couches sont présentes en base de données : une sur le Languedoc-Roussillon, une sur la France.

-

Le plan de développement de massif (PDM) est une action de développement local au service de la forêt et des petits propriétaires forestiers et plus largement de tout le territoire concerné. Cette approche par massif doit permettre de toucher des forêts constituées de petits propriétaires forestiers jusqu’ici trop souvent délaissés afin de trouver des solutions aux problèmes qui rendent coûteuse ou économiquement impossible la mobilisation des bois (morcellement de la propriété, qualité des bois, accessibilité des massifs, …). Cette action vise aussi à développer la multifonctionnalité de la forêt, elle s’inscrit dans l’aménagement du territoire.

-

Localisation des chaufferies collectives automatiques au bois sur la région Languedoc-Roussillon. Chaufferies en fonctionnement dans les différents départements de la Région Languedoc Roussillon. Ne figurent ici que les réalisations dont toutes les caractéristiques sont connues du Réseau Régional d'Animation Bois Energie et validées par celui ci.

-

Localisation des plateformes de stockage de bois-énergie sur la région Languedoc-Roussillon. Plateformes en fonctionnement stockant du bois déchiqueté, dans les différents départements de la Région Languedoc Roussillon. Ne figurent ici que les réalisations dont toutes les caractéristiques sont connues du Réseau Régional d'Animation Bois Energie et validées par celui ci.

Mon GéoSource

Mon GéoSource