/Métropole/Manche mer du Nord

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Cette couche représente le découpage du littoral métropolitain en cellules hydrosédimentaires définies dans le cadre du projet "Dynamiques et évolution du littoral: synthèse des connaissances des côtes françaises". Une cellule hydrosédimentaire présente un compartiment de littoral qui peut être décrit et analysé de manière autonome du point de vue des transports sédimentaires transversaux et longitudinaux. Cette connaissance est aujourd’hui incomplète sur l’ensemble des territoires.

-

Représentation de l'indice de sensibilité morpho-sédimentaire ESI du littoral français. L'indice est produit à partir de la description de la nature morpho-sédimentaire du littoral ainsi que de l'appréciation de son niveau d'exposition à l'hydrodynamisme. La vulnérabilité des zones côtières aux dommages par hydrocarbures a été classée sur une échelle de 1 à 10. Pour simplifier la lecture des cartes, ces 10 classes ont été regroupées en 5 familles : ESI 1-2, ESI 3-4, ESI 5-6, ESI 7-8, ESI 9-10. Du fait des différences pouvant exister entre le bas et le haut de l'estran (identifié sous le terme "trait de côte" dans le cadre des Atlas POLMAR-Terre), la nature de l'estran et celle du trait de côte ont été cartographiées séparément. Cette couche représente l'indice de sensibilité morpho-sédimentaire du trait de côte du littoral français.

-

zonage correspondant à la délimitation des grands bassins versants et zones marines connexes du bassin seine-normandie pour l'évaluation des pressions s'exerçant sur les différentes masses d'eau du littoral normand et de la sous région marine Manche - mer du Nord. Rejets de nutriments issus des industries et collectivités.

-

Le développement des énergies marines renouvelables, impulsé suite au Grenelle de l’environnement, impliquent une production électrique de 6 000 MW à l’horizon 2020. La désignation de 4 zones propices au développement de parcs éoliens en mer et le lancement d’un appel d’offres pour 2 zones supplémentaires devraient permettre d’atteindre la production de 3 000 MW. Afin d'atteindre l'objectif de production électrique fixé et sachant que le pays possède le deuxième gisement hydrolien d’Europe, le gouvernement s’est engagé à soutenir le développement de la filière hydrolienne. La couche localisant les zones propices identifiées va donc permettre d'engager la concertation en vue du lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) concernant l'implantation d'hydroliennes.

-

L'Indice de sensibilité environnementale du littoral français a été approché comme étant une approximation de la "valeur patrimoniale de l'environnement". La méthode retenue pour déterminer cet indice a consisté à comptabiliser sur un secteur donné le nombre de zones de protection environnementales se superposant, en partant du principe que plus un site va être couvert par des zonages différents plus il répond à un nombre d'enjeux importants et donc plus sa valeur patrimoniale est élevée et sa vulnérabilité à la pollution aux hydrocarbures est importante. Cette couche représente l'indice de sensibilité environnementale du littoral français réparti selon 5 classes d'indice allant du peu sensible au très sensible : 1- peu sensible, 2, 3-4, 5-6 et supérieure ou égale à 7 - très sensible.

-

La sensibilité socio-économique prend en compte l’utilisation et l’exploitation de l’espace et des ressources du littoral par la société (culture marines, pêche, tourisme, prises d’eau industrielles …). Son appréciation s'appuie sur un grand nombre de critères difficiles à saisir par voie statistique (informations économiques des administrations), très évolutifs dans le temps, et difficiles à combiner entre eux (chiffre d'affaires, emploi, capacité d’accueil) et parfois difficiles d’accès (caractère plus ou moins « stratégique et confidentiel des données»). L’indice de sensibilité socio-économique du littoral français est construit en additionnant les types d’activités présentes sur une commune. Un coefficient majorateur a été attribué à certaines activités considérées comme particulièrement vulnérables selon le critère de l’indice d’interruption d’activité du Cedre : x10 pour les activités dites de prises d'eau et x5 pour les communes dont l’estran fait l’objet d’une exploitation conchylicole. Cette couche représente l'indice de sensibilité socio-économique du littoral français. Sa représentation cartographique se fait par commune, échelle à laquelle les données décrivant les activités socio-économiques littorales sont relativement aisées à obtenir. L'indice est réparti selon 5 classes : 0 (aucune activité recensée), 1-3, 4-7, 8-13, supérieure ou égale à 14 types d'activités recensées (majoration comprise).

-

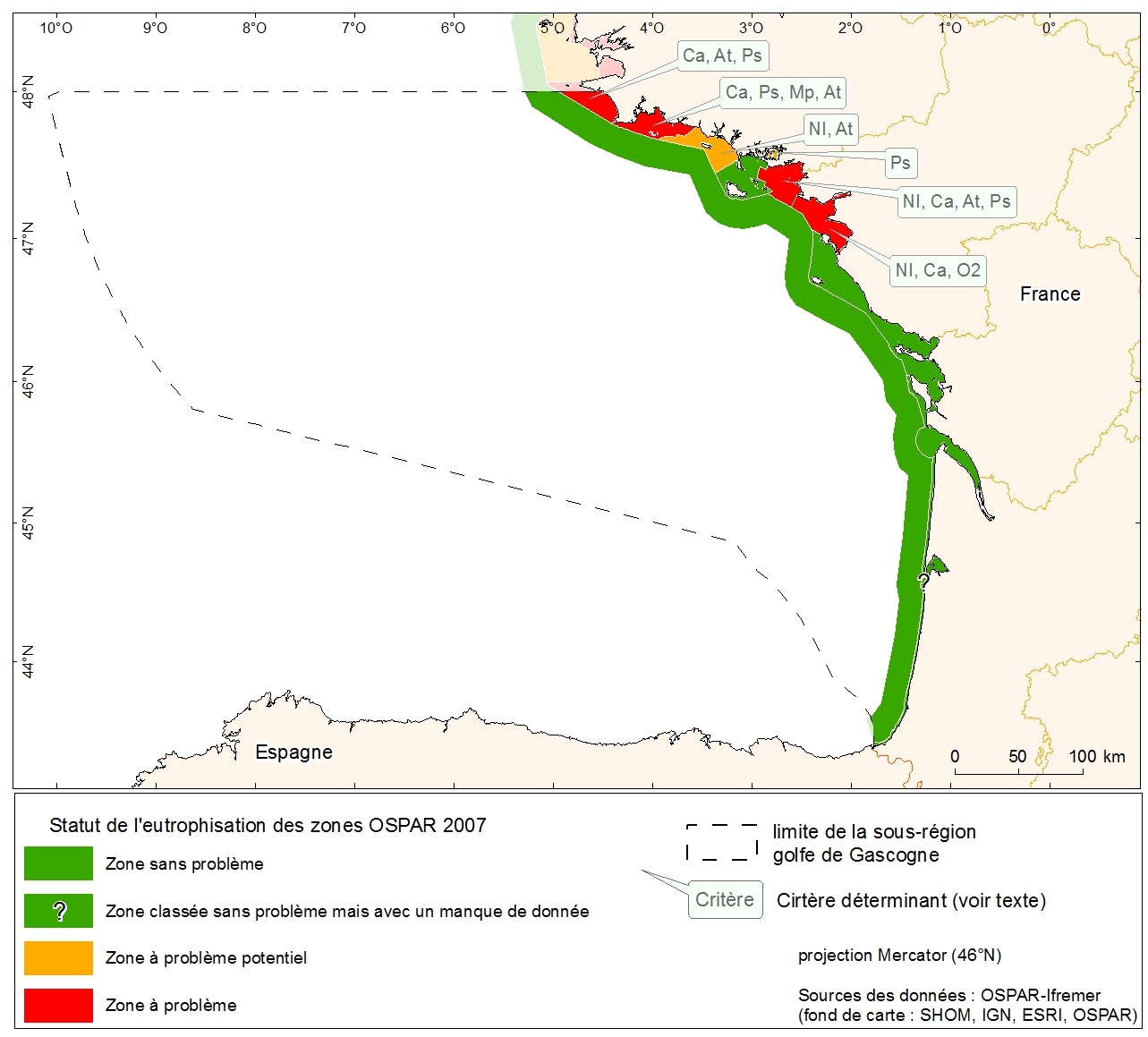

Statut d'eutrophisation des zones OSPAR 2007 sur la métropole. Donnée collectée dans le cadre de l'évaluation initiale de la DCSMM.

-

Représentation de l'indice de sensibilité morpho-sédimentaire ESI du littoral français. L'indice est produit à partir de la description de la nature morpho-sédimentaire du littoral ainsi que de l'appréciation de son niveau d'exposition à l'hydrodynamisme. La vulnérabilité des zones côtières aux dommages par hydrocarbures a été classée sur une échelle de 1 à 10. Pour simplifier la lecture des cartes, ces 10 classes ont été regroupées en 5 familles : ESI 1-2, ESI 3-4, ESI 5-6, ESI 7-8, ESI 9-10. Du fait des différences pouvant exister entre le bas et le haut de l'estran (identifié sous le terme "trait de côte" dans le cadre des Atlas POLMAR-Terre), la nature de l'estran et celle du trait de côte ont été cartographiées séparément. Cette couche représente l'indice de sensibilité morpho-sédimentaire de l'estran du littoral français.

-

Couche localisant les sites retenus pour l'implantation des fermes hydroliennes dans le cadre de l'AMI (zone de Blanchard et zone de Fromveur).

-

L’analyse porte sur le suivi des peuplements de macroalgues proliférantes dans les masses d'eaux côtières et de transition de la frontière Belge à la Baie de Somme. Les macroalgues opportunistes sont suivies par photographies aériennes dans les masses d’eau présentant des marées vertes à ulves dérivantes dans les système sableux et ouverts et des marées vertes de vasières dans les systèmes vaseux et enclavés. Le classement des masses d’eau repose sur : - les pourcentages maximum et moyen de l’aire colonisable recouverte par les algues vertes - l’aire affectée et la fréquence les dépôts algaux. L’évaluation la plus récente de ces macroalgues opportunistes est présentée dans l’atlas DCE Artois-Picardie. Les états antérieurs sont accessibles dans des archives annuelles.

Mon GéoSource

Mon GéoSource